407 - das Bremssystem

Bremssystem im Velaro D

Der 407 besitzt ein leistungsfähiges Bremssystem, das allen Anforderungen in den Einsatzländern gerecht wird. Es gewährleistet eine hohe Ausfalltoleranz und erfüllt somit auch die Anforderungen der TSI RST (Fall A und B).

Das Bremssystem besteht aus

- der Druckluftbremse

- der linearen Wirbelstrombremse

- der generatorischen Bremse (elektrische Bremse) und

- der Federspeicherbremse

Im Unterschied zum 403/406 wird bei einer Schnellbremsung die HL nun direkt ohne Vorsteuerung mittels Kolbenventil entlüftet. Das Notbremsventil NB4 entfällt somit.

Bremssteuergeräte (BSG)

In jedem Endwagen sind zwei redundant aufgebaute BSG vorhanden, die als Master und Slave arbeiten. Sie arbeiten auch als Zugbremsmanager und sie übernehmen dadurch zusätzlich die Funktionen der Abfrage der aktuell zur Verfügung stehenden Bremskraft aller einzelnen Systeme, der Bremskraftberechnung und der zugweiten Bremskraftsollwertvorgabe. Dabei werden vom Master-BSG bzw. Zugbremsmanager - je nach Stellung des Bremskraftstellers auf dem Führertisch – Sollwerte für die Bremsanforderungen für die Analogwandler ermittelt und ausgegeben. Sie erzeugen daraufhin den Vorsteuerdruck für den Bremszylinderdruck.

Fällt ein BSG im Endwagen aus, wird das zweite BSG sofort zum Master. Fällt auch das zweite BSG aus, so kann die Notsteuerung aktiviert werden. Dabei funktioniert der Bremskraftsteller nur noch pneumatisch durch ein Relaisventil direkt auf die Hauptluftleitung (HL). Die Analogwandler der BSG werden dann gesperrt. Die MVB-Segmentbremsmanager übermitteln die Sollwerte vom Zugbremsmanager an die jeweiligen Bremssteuerkomponenten. Er ermittelt auch alle vorhandenen Bremskräfte und übermittelt diese an den Zugbremsmanager. In den Trafo-, Stromrichter- und Mittelwagen sind auch jeweils zwei normale BSG vorhanden. Sie übernehmen die Basisfunktion und steuern und diagnostizieren dabei die Bremseinrichtungen im jeweiligen Wagen sowie den Gleitschutz.

Druckluftbremsen

Der Einsatz der Wirbelstrombremse kann sowohl bei Betriebsbremsungen als auch bei Schnellbremsungen erfolgen. Sie wird nur dann aktiviert, wenn sie laut Fahrplan erforderlich ist. Auf bestimmten LZB-Strecken ist ein Betrieb der WB auch bei Betriebsbremsungen möglich. Dann schaltet das BSG die WB entsprechend auch für Betriebsbremsungen frei. Eine netzunabhängige Aktivierung der WB ist beim 407 durch Überspannungsschutz im Stromrichter möglich. Beim 403/406 ist dies nicht möglich.

Das BSG steuert unterhalb von 200 km/h Luft in die Luftbälge, wodurch der Sollluftspalt eingehalten wird. Sonst drohen die Magnete durch die zu starke Anziehungskraft durchzubiegen. Unter 100 km/h reduziert das ASG den Erregerstrom. Und Unterhalb von 50 km/h schaltet die WB ab.

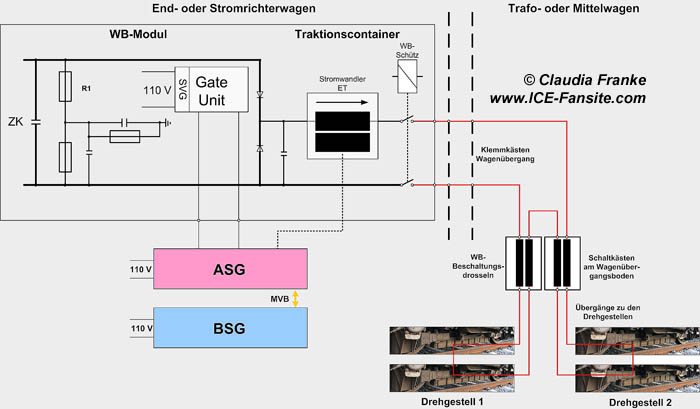

Prinzipskizze der WB-Stromversorgung (Skizze: Claudia Franke)

Federspeicherbremse

Das Prinzip der Wirkungsweise lässt sich kurz erklären. Werden die Federspeicherbremszylinder entlüftet, legen die Federspeicherbremsen an. Ein belüften der Federspeicherbremszylinder führt zum lösen. Mittels Federkraft wird, je nach Bremszylinderdruck der Druckluftbremsen, somit eine Bremskraft in den Federspeicherbremsen erreicht (Entlastungsschaltung).

Bei Ausfall der Druckluftbremsen wirken diese Federspeicherbremsen aber auch weiterhin. Sie dienen somit als Feststellbremse. Im Störungsfall lassen sich die Federspeicherbremsen auch manuell lösen.

Ungebremster Laufradsatz

Zur Ermittlung der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit benötigt das ZWG einen ungebremsten Laufradsatz in den Trafowagen je nach Fahrtrichtung. Durch diesen kann das ZWG die Ist-Geschwindigkeit ermitteln und anderen Systemen zur Verfügung stellen. Im Falle einer Schnellbremsung wird aber auch dieser Radsatz mit gebremst, um eine größtmögliche Bremskraft des Zuges zu erreichen.

Notbremsüberbrückung (NBÜ)

Zum Befahren von Tunnelstrecken muss eine funktionsfähige NBÜ vorhanden sein. Sie dient dazu, um bei einer gezogenen Notbremse den Zug so anhalten zu können, dass er an einer geeigneten Stelle zum Halten kommen kann (zum Beispiel außerhalb eines Tunnels). Durch das Ziehen einer Notbremse wird die Schleife geöffnet und eine Bremsanforderung, die vom führenden BSG aufgenommen wird, entsteht.

Automatische Bremsprobe

Diese wird vom Zug selbst durchgeführt, nachdem der Lokführer den Modus eingeleitet hat. Dabei fordert das Master-ZSG beim Master-BSG eine automatische Bremsprobe etwa zwei Stunden vor Bereitstellungszeitpunkt an. Dabei werden verschiedene Funktionen der Bremssteuerung überprüft. Dazu zählen zum Beispiel der Gleitschutz, die Drucklufterzeugung, der Durchgang der HBL und der WB-Bremsen. Die lokalen BSG ermitteln anschließend vorhandene Bremsgewichte, die von den Segmentbremsmanagern zusammengestellt werden.

Sandungsanlage

Für den 407 wurde eine sehr innovative Sandungsanlage entwickelt. Sie besitzt eine zentrale Dosierungsanlage, die zudem Geschwindigkeitsabhängig ist. Über SIBAS-KLIP-Stationen werden die Magnetventile der Anlagen gesteuert. Durch die sogenannte „Schwebendförderung“ (direkte Belüftung der Rohre durch die HBL) ist es möglich, mehrere Sandungsanlagen von einem Behälter aus zu versorgen.

Druckluftversorgung

Es gibt zahlreiche Verbraucher im Zug, die ausreichend Druckluft benötigen. Dazu zählen unter anderem Großverbraucher wie Bremsen, Klimaanlagen, Luftfederung oder auch die WC-Anlagen, Türen, das Makrofon und die Bugklappen. Für die Druckluftversorgung sind vorhanden:

- ölfreier Hauptluftpresser vom Typ VV 180 TT

- ölfreier Hilfsluftpresser

- Zweikammer-Lufttrocknungsanlage am Hauptluftpresser

Insgesamt 8 Vorratsluftbehälter mit je 60 Liter Fassungsvermögen speichern die Druckluft für die Hauptluftbehälterleitung (HBL). Für die größeren Verbraucher sind weitere eigene Behälter vorhanden. So besitzt das Makrofon einen eigenen Behälter mit 25 Liter Fassungsvermögen, die WB hat 100 Liter Fassungsvermögen, die Sandstreueinrichtung 100 Liter Fassungsvermögen und die WC-Anlagen haben 3x100 Liter Fassungsvermögen.

Um den Zug auch im luftleeren Zustand aufrüsten zu können, sind zwei Hilfsluftpresser vorhanden. Sie werden mit 110 V versorgt.